Les innovateurs et innovatrices du FIT comme acteurs du changement

Étude de cas : Women’s Global Health Innovations – Investir dans des produits menstruels réutilisables et durables

Étude de cas : Lestari Sustainable Development Consultants – Aider les agriculteurs à s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles

Étude de cas : Mer et Monde – Intégrer la viabilité environnementale dans les activités quotidiennes

Étude de cas : OVO Solar Technologies Inc. – Utiliser l’énergie durable pour alimenter les moyens de subsistance

Perspectives des Autochtones sur le développement durable

Principe de la 7e génération

Trouvant son origine chez les Haudenosaunee (Iroquois), le principe de la 7e génération est une philosophie selon laquelle toutes les décisions se comprennent par leur impact à long terme – soit sept générations à venir.

Parmi les visions du monde des Autochtones, mentionnons le concept de la responsabilité collective quant à l’utilisation de la terre, la compréhension de l’interconnectivité et de l’interdépendance de toute forme de vie, et la prise en compte des cycles de croissance, de reproduction et de régénération dans toute décision. L’interruption de ces cycles et modèles peut avoir des effets dévastateurs sur l’environnement naturel, et avoir des répercussions sur le bien-être des générations futures. Concevoir la possibilité d’une qualité de vie équitable sur sept générations à venir peut changer la façon dont nous interagissons avec notre environnement humain et naturel. Le FIT s’aligne sur le principe de la 7e génération et demande aux innovateurs de tenir compte de l’impact général (générationnel et en aval) de leur test d’innovation.

Les femmes comme actrices du changement

L’impact du changement climatique n’a pas les mêmes répercussions selon les genres. En raison des rôles imposés par la société et du manque d’accès aux connaissances de base, aux ressources et aux droits, les femmes et les filles sont touchées de façon disproportionnée par les phénomènes extrêmes associés au changement climatique, tels que les sécheresses et les inondations. En même temps, les femmes jouent un rôle crucial dans les solutions à apporter aux changements climatiques, mais elles ne participent pas pleinement aux processus décisionnels. L’autonomisation des femmes sera indispensable pour lutter contre le changement climatique.

La Politique d’aide internationale féministe du Canada, qui vise l’autonomisation des femmes et des filles ainsi que l’égalité des genres, souligne le rôle important que jouent celles-ci sur le plan de l’action climatique. Dans les pays en développement, elles dépendent de l’environnement pour le combustible, l’eau, la nourriture et le logement, et sont essentielles pour garantir la durabilité de l’environnement. Cependant, en raison des disparités entre les genres, les femmes et les filles ont souvent moins de pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion et l’utilisation des écosystèmes et des ressources naturelles. Cela est dû à divers facteurs, y compris des différences dans les domaines de la propriété, des connaissances, des droits et des usages. Il y a trois façons pour les innovateurs de veiller à ce que les voix des femmes se fassent entendre dans les actions novatrices en matière de climat4 :

- Comprendre les barrières environnementales et les défis auxquels les femmes et les filles sont confrontées en effectuant une évaluation rapide du genre lors de la phase de conception. Pour en savoir plus, consultez le Guide du FIT pour l’analyse rapide des questions liées au genre dans le cadre d’une innovation sociale.

- Soutenir les contributions des femmes à la prise de décisions et au leadership dans l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques ainsi que dans la viabilité de l’environnement. Les innovateurs devraient faire participer activement les femmes à la conception et à la mise en œuvre de leur test d’innovation. Pour en savoir plus, consultez la page Innovation inclusive du FIT.

- Soutenir les possibilités de subsistance des femmes dans le secteur des énergies renouvelables. En fait, dans les pays en développement, les femmes ont la responsabilité première de l’énergie domestique, ce qui permet de leur donner un rôle central en matière de réduction des émissions mondiales de carbone.

Domaines prioritaires de l’innovation en relativement à l’action climatique

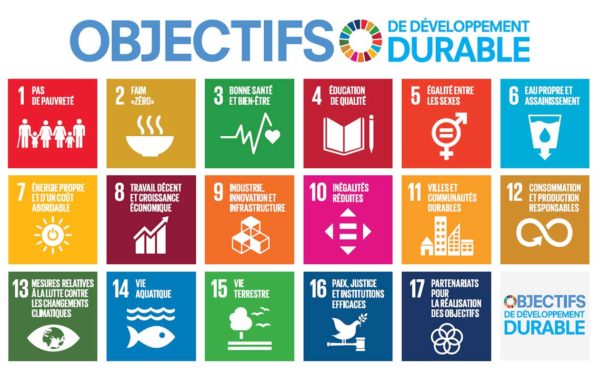

Le développement durable contrebalance le bien-être social, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, la prospérité économique et la protection de l’environnement. Voici quelques domaines d’intérêt où les innovateurs peuvent devenir des acteurs de l’action climatique :

- Politique

- Des politiques qui favorisent la diversification de l’économie et du secteur de l’énergie.

- Des politiques de redistribution entre les secteurs et les populations qui protègent les groupes vulnérables et l’environnement.

- Des outils politiques qui permettent de mobiliser des ressources supplémentaires, des investissements, des économies, des acteurs commerciaux et non commerciaux, ainsi que des mesures d’accompagnement pour garantir l’équité de la transition vers une économie zéro émission.

- Des politiques nationales d’innovation et des approches de coopération internationale qui contribuent au développement, à la commercialisation et à l’adoption généralisée de technologies d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.

- Financement climatique

- Aider les groupes les plus pauvres et marginalisés à faire face aux pertes et aux dommages liés à des phénomènes climatiques extrêmes soudains ou prolongés.

- Orienter le financement vers l’investissement dans des infrastructures conçues pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.

- Technologie

- Adoption généralisée de technologies et de pratiques nouvelles et possiblement déstabilisantes, et valorisation des innovations axées sur le climat.

- Renforcement des capacités d’innovation technologique, y compris dans les secteurs de l’industrie et des finances.

- Restauration et protection de la nature

- Comprend la protection ou la restauration des terres, de l’eau, des forêts, des systèmes d’approvisionnement en eau, de la biodiversité, de l’habitat animal, etc.

- Formation et renforcement des capacités

- La formation et l’information, de même que les approches communautaires, y compris celles issues des connaissances autochtones et locales, qui accélèrent les changements de comportement à grande échelle en s’adaptant au réchauffement planétaire et en le limitant à 1,5 °C.

- Des stratégies d’acceptabilité publique qui permettent ou empêchent la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C et à s’adapter aux conséquences.

- Renforcer les capacités d’action climatique des autorités nationales et infranationales, de la société civile, du secteur privé, des peuples autochtones et des communautés locales qui soutiennent la mise en œuvre des actions ambitieuses qu’implique la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C.

- Justice sociale et égalité

- Établir la justice sociale et l’égalité pour garantir que les options, les visions et les valeurs sont débattues, entre et au sein des pays et des communautés, sans aggraver la situation des personnes pauvres et défavorisées.

- Coopération intersectorielle et internationale

- Des partenariats associant des acteurs publics et privés non étatiques, des investisseurs institutionnels, le système bancaire, la société civile et des institutions scientifiques, qui facilitent des actions et des réponses cohérentes avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C.

- La coopération pour le renforcement de la gouvernance à plusieurs niveaux qui comprend des acteurs non étatiques, comme l’industrie, la société civile et les institutions scientifiques, la coopération pour la coordination des politiques sectorielles et intersectorielles à divers niveaux de gouvernance, des politiques tenant compte de l’égalité entre les genres, du financement (y compris dans le domaine de l’innovation), et la coopération en matière de développement et de transfert de technologies qui garantit la participation, la transparence, le renforcement des capacités et l’apprentissage entre les différents acteurs.

- La coopération internationale en tant que catalyseur pour les pays en développement et les régions vulnérables, et ce, afin de renforcer leur action pour la mise en œuvre de réponses climatiques cohérentes avec la limitation du réchauffement global à 1,5 °C, notamment en améliorant l’accès au financement et à la technologie et en renforçant les capacités nationales, tout en tenant compte des circonstances et des besoins nationaux et locaux.

Adapté du rapport 2020 du GIEC